Kommunale Wärmeplanung und das Gebäude- Energiegesetz

Zukunft ohne fossile Brennstoffe: neue Gesetze für klimafreundliches Heizen

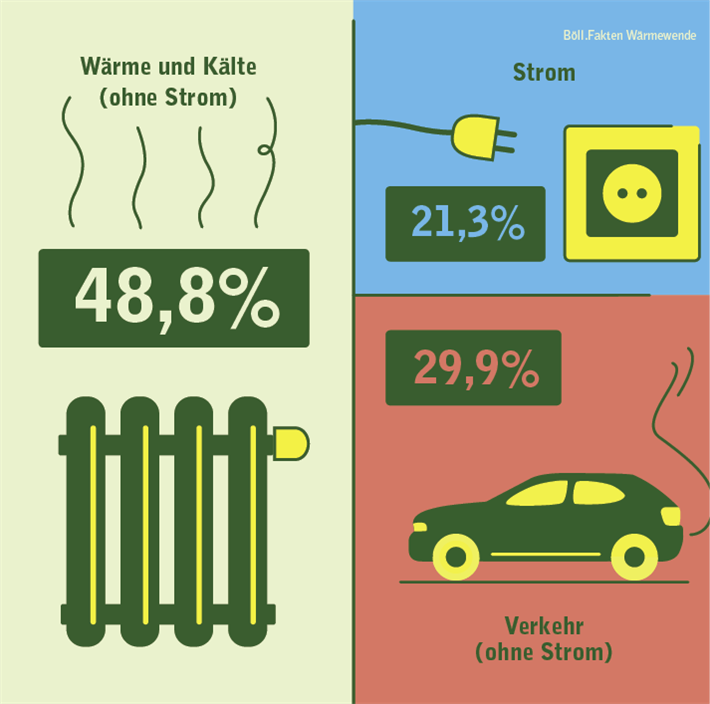

Während die Öffentlichkeit vor allem auf Strom und dessen Erzeugung schaut, verbrauchen wir Unmengen von Öl und Gas für das Heizen. Derzeit macht die Wärmeversorgung mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs aus und verursacht einen Großteil des CO2-Ausstoßes. Zwei Gesetze sollen jetzt einen Umschwung bringen. forum zeigt, was auf uns zukommt.

Vernetzte Wohnquartiere: In Nahwärmenetzen wird Wärme vor Ort gemacht und genutzt. © VectorMine@stock.adobe.com

Vernetzte Wohnquartiere: In Nahwärmenetzen wird Wärme vor Ort gemacht und genutzt. © VectorMine@stock.adobe.comNahezu jeder zweite Haushalt wird mit Gas und knapp jeder vierte mit Heizöl beheizt. Fernwärme macht aktuell rund 14 Prozent aus, jedoch wird diese bisher ebenfalls überwiegend aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Wie also wollen wir in Zukunft ohne den Einsatz fossiler Ressourcen und trotzdem kostengünstig heizen? Diese Frage kann nicht einfach durch einzelne Haushalte oder Unternehmen beantwortet werden. Es bedarf einer auf übergeordneter Ebene abgestimmten, ganzheitlichen Vorgehensweise, die bei den langen Investitionszyklen im Gebäude- und Infrastrukturbereich größtmögliche Planungssicherheit bietet. Eine solche Strategie soll nun von den Kommunen im Zuge der Kommunalen Wärmeplanung (kWP) erarbeitet werden. Gleichzeitig werden die Gebäudeeigentümer über die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), im Volksmund verkürzt Heizungsgesetz genannt, in die Pflicht genommen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Beide Gesetze sind eng miteinander verzahnt und sorgen für Schwung beim Umstieg auf erneuerbare Energien.

Die Wärmeplanung

Ziel der Wärmeplanung ist es, den vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung zu ermitteln. Ein neues Bundesgesetz schreibt ab 2024 eine flächendeckende Wärmeplanung für Kommunen in ganz Deutschland vor, wie sie etwa in Baden-Württemberg und Hessen bereits schon länger gesetzlich verankert ist. Konkretisiert werden die Anforderungen durch jeweilige Landesgesetze, die allerdings von den meisten Bundesländern erst noch erarbeitet werden müssen.

Das Wärmeplanungsgesetz sieht vor, dass alle Städte und Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern (Stichtag 1.1.2024) bis zum 30. Juni 2026 eine Wärmeplanung erarbeiten müssen. Kommunen mit höchstens 100.000 Einwohnern bekommen dafür zwei Jahre mehr Zeit und müssen spätestens am 30. Juni 2028 einen Plan vorlegen. Gemeindegebiete mit weniger als 10.000 Einwohnern können ein vereinfachtes Verfahren anwenden und/oder sich mit benachbarten Städten oder Gemeinden zusammenschließen, um eine gemeinsame Wärmeplanung durchzuführen, sofern dies im jeweiligen Landesgesetz vorgesehen ist. Diese sogenannte Konvoiregelung kann auch unabhängig von der Einwohnerzahl durch das Landesgesetz ermöglicht werden.

Die große Unbekannte: Wärmemarkt Heizen, Warmwasser und Prozesswärme verbrauchen fast die Hälfte unseres Energiebedarfs in Deutschland. Böll.Fakten Wärmewende. © AG Energiebilanzen, https://bit.ly/2NygTEu

Die große Unbekannte: Wärmemarkt Heizen, Warmwasser und Prozesswärme verbrauchen fast die Hälfte unseres Energiebedarfs in Deutschland. Böll.Fakten Wärmewende. © AG Energiebilanzen, https://bit.ly/2NygTEuNach Erfassung der vorliegenden Wärmeversorgung und der zukünftigen Potenziale wird ein Zielszenario entwickelt, das die geplanten Arten der Wärmeversorgung für die Jahre 2030, 2035 und 2040 aufzeigt. Entsprechend dieser Ziele sollen dann Umsetzungsstrategien und konkrete Maßnahmen für deren Erreichung eingeleitet werden. Die Bevölkerung kann sich dann an den Plänen der Gemeinde orientieren, wenn sie ihre Wärmeversorgung gemäß Gebäudeenergiegesetz umstellen möchte. Allerdings ist der erstellte Wärmeplan unverbindlich und hat nur Empfehlungscharakter. Für die Umsetzung muss ein kommunaler Beschluss gefasst werden.

Das Gebäudeenergiegesetz

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hingegen richtet im Gegensatz zur kommunalen Wärmeplanung den Blick auf das einzelne Gebäude und ist verpflichtend von jedem Hausbesitzer umzusetzen. Grob umrissen regelt es die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden und den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung. Die 2024 in Kraft getretene Neuerung des GEG gibt im Wesentlichen vor, dass neue Heizungsanlagen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien (EE) oder unvermeidbarer Abwärme betrieben werden müssen.

Diese Regelung gilt:

- für Neubauten ab dem Jahr 2024 (maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem der Bauantrag gestellt wird),

- für Bestandsbauten und Neubauten in Baulücken

- in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern ab dem 30. Juni 2026,

- in Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnern ab dem 30. Juni 2028.

- Fällt eine Kommune jedoch vor Mitte 2026 beziehungsweise Mitte 2028 eine Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet auf der Grundlage eines Wärmeplans, so ist die 65-Prozent-EE-Pflicht bereits einen Monat nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses verbindlich.

Außerdem enthält die Novelle eine Beratungspflicht vor dem Einbau neuer Heizungen, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden. Diese Beratung kann durch Schornsteinfeger, Installateure und Heizungsbauer oder ausgewählte Energieberater erfolgen. Dabei sollen die Bürger zu möglichen Preisentwicklungen der Brennstoffe – beispielsweise in Folge der steigenden CO2-Bepreisung – und zu deren Versorgungssicherheit aufgeklärt werden. Darüber hinaus soll eine Sensibilisierung zu den Umweltauswirkungen der verschiedenen Heizsysteme erfolgen.

Die Regelungen im GEG sind technologieoffen. Um den Anteil von 65 Prozent an erneuerbaren Energien zu erreichen, stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

- Anschluss an ein Wärmenetz

- Wärmepumpe

- Biomasseheizung

- Stromdirektheizung (bei sehr gut gedämmten Gebäuden)

- Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung

- Gasheizung mit nachweislich 65 Prozent Nutzung grüner Gase

Für eine Unterstützung beim Heizungstausch und der energetischen Sanierung des Eigenheims kann man verschiedene Förderungen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) beantragen. Die Einzelheiten dazu können über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Erfahrung gebracht werden.

C.A.R.M.E.N. e.V., das Centrale Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk, wurde am 6. Juli 1992 in Rimpar bei Würzburg durch den Freistaat Bayern gegründet. Anfang 2001 wurde der Verein an das Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (KoNaRo) mit Sitz in Straubing angegliedert und unterstützt seitdem aktiv die Umsetzung der Ziele der Energiewende. Daniela Probst studierte Umweltingenieurwesen B.Sc. und Umweltwissenschaften M.Sc. an der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Oldenburg. Heute beschäftigt sie sich mit den Themen Wärmenetze, Holzenergie und Kommunale Wärmeplanung. Annemarie Bruckert studierte Bioeconomy M.Sc. an der Technischen Universität in München. Bei C.A.R.M.E.N. e.V. nimmt sie sich im Team LandSchafftEnergie mitunter den Themen Umweltwärme und Kommunale Wärmeplanung an.

Technik | Green Building, 01.09.2024

Dieser Artikel ist in forum 04/2024 ist erschienen - Der Zauber des Wandels erschienen.

Save the Ocean

forum 02/2025 ist erschienen

- Regenerativ

- Coworkation

- Klimadiesel

- Kreislaufwirtschaft

Kaufen...

Abonnieren...

07

MAI

2025

MAI

2025

MakerCamp Genossenschaften 2025

Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft

65189 Wiesbaden

Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft

65189 Wiesbaden

08

MAI

2025

MAI

2025

Die intelligente Transformation: ESG + KI = Zukunftssicherung

Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen

Webinar

Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen

Webinar

14

MAI

2025

MAI

2025

Klimaschutz im peruanischen Regenwald

Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven

80802 München, Seidlvilla

Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven

80802 München, Seidlvilla

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Politik

Hat das Instrument der Demonstrationen ausgedient?

Hat das Instrument der Demonstrationen ausgedient?Christoph Quarch betrachtet die Massendemonstrationen in Georgien, Serbien und der Türkei

Jetzt auf forum:

Solarstrom für die Produktion, Schatten für die Kühe

Gelebte Nachhaltigkeit – auch über die Unternehmensgrenzen hinaus

Schwarz-Rot: Jetzt 100 Tage für Erneuerbare und Kreislaufwirtschaft nutzen

Sechste Porsche Charging Lounge in Leonberg bei Stuttgart eröffnet

Informationen, Literatur und Studien zum Thema „Sales for Good“

Nachhaltigkeit in der Zeitenwende: Vom Abschwung zur Auferstehung?