Wechselwirkung von Raum und Organisation

Digitalisierung und Globalisierung verändern unsere Arbeitsplätze dramatisch.

Dies zeigt sich nicht nur bei schweren körperlichen Arbeiten, sondern auch im Büro. Hier gilt es neue Räume zu schaffen und damit Impulse für die Organisationsentwicklung zu geben.

Unsere Büroräume werden nach einem Status bewertet, der sich durch Oberflächliches wie Optik, Materialien, Errichtungskosten und Raumgrößen ausdrückt. Je größer mein Büro, desto mehr Wert, Ansehen und Wirkung habe ich in der Organisation. Die unterschwellige Botschaft der meisten Unternehmen an ihre Mitarbeitenden lautet damit: „Für uns bist du ein Kostenfaktor, dessen Aufwand wir so weit wie möglich drücken wollen.", anstatt: „Wir schätzen dich, sehen dich als Individuum mit Eigenleben und persönlichen Bedürfnissen und versuchen, dich nach Kräften zu fördern, damit du gut arbeiten kannst."

Erst seit Kurzem kam mit Unternehmen wie Google ein anderes, scheinbar neues und scheinbar spielerisches, innovationsförderndes räumliches Modell nach Europa. Schaut man genauer hin, erkennt man das alte Großraumbüro des frühen 20. Jahrhunderts wieder. Die Absicht dieser jungen Konzerne ist es, durch ein Leben, das zur Gänze im Bürogebäude stattfindet und Freizeit, Erholung, Essen, gesellschaftliches Leben, Sport und Kulturaktivitäten mit einschließt, vollkommene Identifikation und Gleichschaltung mit dem Unternehmen zu erreichen.

Bedürfnisse und Umfeld analysieren

Wie aber kann ich persönliche Bedürfnisse an das Büro, an den Arbeitsplatz formulieren, wenn ich nicht viel mehr als „Das gefällt mir!" und „Das ist hässlich!" zur Verfügung habe? Vor allem, wenn mir die Wirkung des Raums auf mich und mein Wohlbefinden gar nicht bewusst ist? Möglich wird dies durch (Selbst-)befragung und Austausch mit anderen mittels der neun RAUM.WERTE (siehe Kasten). Diese evozieren neue Bilder und Aha-Erlebnisse, wie zum Beispiel der RAUM.WERT „Nähe und Distanz": „Ja, ich brauche Nähe, und ja, ich brauche auch Distanz". Das kann ganz schnell von einem zum anderen Bedürfnis wechseln. Und das kann für meine KollegInnen wiederum ganz anders sein. Erst im aktiven Austausch erkennt man seine eigenen Bedürfnisse und die der anderen Beteiligten. Ein Schlüssel zur Findung der räumlichen Wünsche an den – für mich – idealen Arbeitsplatz ist die der Visions- und Wunschformulierung vorausgehende Phase der Diagnose: „Was habe ich jetzt?" – „Wie fühle ich mich jetzt?" – „Wie nutze ich den Raum derzeit?" – „Und warum nutze ich ihn nicht anders?"

Vieles davon ist in den Prägungen und Gewohnheiten – auch räumlicher Natur – unserer frühesten Kindheit zu suchen und wirkt, wenn (noch) nicht bewusst verfügbar, sehr mächtig und scheinbar unbeeinflussbar. Oft entstehen daraus unlösbare Konflikte zwischen gegensätzlichen Positionen verschiedener MitarbeiterInnen. Deshalb sind in diesem Prozess zwei innere Haltungen wichtig: Anerkennung der persönlichen Eindrücke und Gefühle UND Vertrauen auf Veränderungspotenzial und damit auf Entwicklungsmöglichkeiten. Habe ich dieses Vertrauen nicht, muss ich am (Wunsch)Statusquo festhalten. Das ist meist die Einzel‘zelle‘, die alles bieten sollte: zurückgezogenes, ungestörtes Denken, Recherche, alleine Arbeiten. Doch dieses meist klein bemessene Büro soll oft auch für das Arbeiten zu zweit oder in der Gruppe, Kommunikation nach innen und außen, Essenspausen, Erholung und Rückzug dienen.

Gegensätze vereinen

Eine Möglichkeit, dem Antagonismus von Einzelbüro und Großgruppenbüro und den Moden, die das eine verteufeln und das andere blind anhimmeln, zu entkommen, ist es, die Tätigkeiten der Beschäftigten zu identifizieren, zu beschreiben und mit Prozentanteilen zu belegen. Dann können für diese Tätigkeiten räumliche Anforderungsprofile erstellt werden und die Erfassung der Wünsche erfolgt nicht mehr personenbezogen, sondern tätigkeitsbezogen. Daraus kann die Notwendigkeit für eine kleinteilige, abgeschlossene Struktur, für die offene, flexible Landschaft oder eine Mischung aus unterschiedlichen räumlichen Bereichen entstehen. Ich verliere zwar mein Einzelbüro oder sogar meinen fixen Schreibtisch, gewinne aber die Gesamträumlichkeiten der Firma – und vielleicht darüber hinaus noch andere Orte und neue Kommunikationsmöglichkeiten – für mich.

Persönliche Raumwerte entwickeln und gemeinsam abstimmen

Angelehnt an die Methode des World Cafés werden die Ansprüche der Mitarbeitenden in zwei RAUM.WERTcafés – Großgruppenworkshops, an denen sich alle beteiligen können und sollen – ausgearbeitet. Der erste Workshop dient der räumlichen Diagnose, die anschließende Zwischenphase von mehreren Wochen bietet Platz für (Selbst)beobachtung und räumliches Ausprobieren im Büroalltag, Recherchieren und auch für Exkursionen. Erst im zweiten, dem Visionsworkshop, wird dann das Anforderungsprofil gemeinsam formuliert. So kann in einem Wechselspiel von selbstverantwortlichem Beobachten, Nachdenken, Experimentieren im Alltag und Kreieren von Neuem ein Briefing für das – jeweils gänzlich individuelle – Büro für die „Reinvented Organizations", die Frederic Laloux beschreibt, entstehen. Erst an dieser Schnittstelle übernehmen die mit der Planung beauftragten ArchitektInnen das Ruder und die Mit-Verantwortung für das „neue Büro". Abhängig vom Inspirationsgrad des Briefings und des Anforderungsprofils der räumlichen Qualitäten kann in deren schöpferisch-künstlerischem Planungsprozess ein nächster Quantensprung stattfinden, der eine weitere Runde in der Spirale der Organisationsentwicklung auslöst.

Vom Wert des Raumes

Ursula Spannberger © Spannberger

Ursula Spannberger © Spannberger- NACHVOLLZIEHBARE FUNKTIONSZUSAMMENHÄNGE

Funktionen wirken auf den Raum, nicht umgekehrt!

- ORIENTIERUNG | ÜBERSICHTLICHKEIT

Räume führen uns von sich aus, sie geben Botschaften und Orientierung

- RAUMANGEBOT UND RAUMQUALITÄT

Alles was in einem Raum getan werden soll, muss möglich gemacht werden

- FLEXIBILITÄT | INDIVIDUELLE ENTSCHEIDUNGSMÖGLICHKEITEN

Gestern Laden, heute Büro, morgen Wohnraum, übermorgen ...

- WEGEFÜHRUNG: WEG-LÄNGEN UND WEG-QUALITÄTEN

„Funktionierende" Räume beruhen auf funktionierender Bewegung

- NÄHE UND DISTANZ

Gemeinsam, vereinzelt, alleine – räumliche Verbindung versus Abschottung

- GEFÜHLTES RAUMKLIMA

Licht | Luft | Farbe | Akustik | Materialien

- ANZIEHUNGSPUNKTE UND VERBINDUNGSELEMENTE

Markante Orte schaffen Kommunikationsräume

- AUSSENWIRKUNG

Selbstbild und Fremdbild

Ursula Spannberger ist in Salzburg als Architektin selbstständig tätig. Ihre Ausbildung umfasste neben dem Studium der Architektur auch Kunstgeschichte und Gesang. Zusatzausbildungen erwarb sie als Mediatorin in Planungs-, Umwelt- und Baufragen und als Genuine Contact Professional. www.raumwert.cc

Lifestyle | Einrichten & Wohnen, 14.02.2017

Save the Ocean

forum 02/2025 ist erschienen

- Regenerativ

- Coworkation

- Klimadiesel

- Kreislaufwirtschaft

Kaufen...

Abonnieren...

MAI

2025

Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven

80802 München, Seidlvilla

MAI

2025

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Politik

"Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."

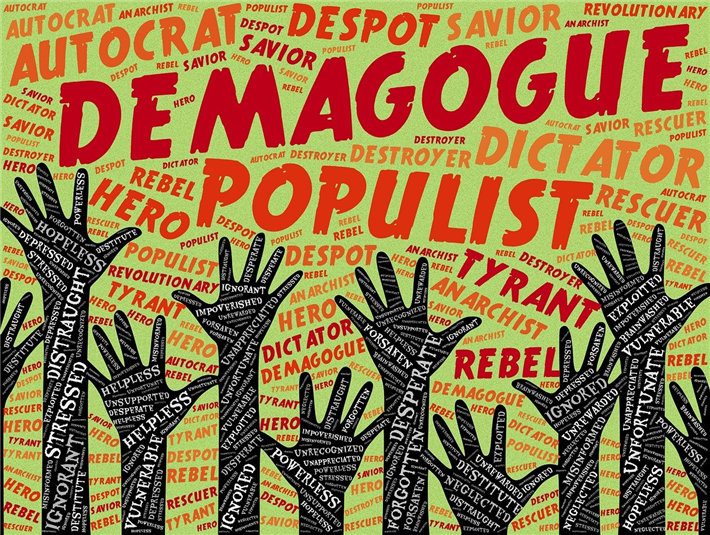

"Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."Christoph Quarch überlegt, was wir den tyrannischen Ambitionen des globalen Trumpismus und des hiesigen Rechtspopulismus entgegensetzen können

Jetzt auf forum:

Die Gewinner des The smarter E AWARDS 2025

Nachhaltigkeit zwischen Krise und Comeback

Wege gehen im neuen Zeitalter von Unternehmertum

HUSUM WIND 2025 startet mit großer Offshore-Exkursion

Solarstrom für die Produktion, Schatten für die Kühe

Schwarz-Rot: Jetzt 100 Tage für Erneuerbare und Kreislaufwirtschaft nutzen

SAVE LAND. UNITED FOR LAND - noch bis 01. Juni in der Bundeskunsthalle in Bonn