Jetzt ist die Politik am Zug

Nutztierhaltung, Fleischindustrie und Konsumverhalten

Seit der Jahrtausendwende sinkt die Nachfrage nach Fleisch in Deutschland Jahr für Jahr – um jeweils wenige Gramm. Schon diskutiert man die schweren Probleme der Fleischindustrie, obwohl 2016 immer noch etwa 60 Kilogramm Fleisch pro Person gegessen wurden ...

© Fleischatlas Regional / Destatis

© Fleischatlas Regional / Destatis

Statt die Probleme der Fleischindustrie sollte man die Probleme in der Tierhaltung thematisieren: Sie sind vielfältig, und kaum eines ist lösbar, ohne dass in Deutschland und anderen Industrieländern deutlich weniger Fleisch gegessen wird. Dabei geht es nicht um einen grundlegenden Verzicht – im Gegenteil, es geht um eine Reduktion des Fleischkonsums auf ein von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beschriebenes, gesundes Maß. Das liegt nämlich nicht bei sechzig Kilo pro Kopf und Jahr, sondern eher bei dreißig. Nur mit einer geringeren Nachfrage, dafür aber fairen Preisen und einer qualitätsfördernden Politik ist ein ökologischer und ethischer Umbau in der Tierhaltung möglich.

© Fleischatlas Regional / Destatis

© Fleischatlas Regional / DestatisEine Frage der Haltung

Eines der am meisten diskutierten Probleme der Nutztierhaltung sind die Haltungsbedingungen. So werden einem ausgewachsenen 120 Kilogramm schweren Schwein nicht mehr als 0,75 Quadratmeter Platz zugestanden. Den Zuchtsauen geht es häufig noch schlechter: Sie werden über mehrere Wochen nach der Besamung und nach dem Abferkeln weitestgehend ohne Bewegungsmöglichkeit fixiert. Ähnlich beengt sind die Bedingungen für Hühner oder Puten. Doch auch andere Probleme der Nutztierhaltung sind vermehrt in der gesellschaftlichen Kritik. Sei es der Beitrag zum Klimawandel oder der Verlust von Biodiversität durch die massiven Futtermittelimporte aus artenreichen Ländern wie Brasilien und Argentinien. Und auch die Wasserwerke in vielen Regionen Deutschlands schlagen Alarm. Die schiere Masse der gehaltenen Tiere produziert so viel Gülle, dass Pflanzen und Böden die aus der Gülle stammenden Nährstoffe nicht mehr aufnehmen können. Sie sickern ins Grundwasser und schädigen Mensch und Umwelt. Die Verschmutzung geht so weit, dass die Wasserwerke immer neue und teure Maßnahmen ergreifen müssen, um unser Trinkwasser sauber zu halten. Das kommt die Verbraucherinnen und Verbraucher teuer zu stehen.

Eine Frage der Gesundheit

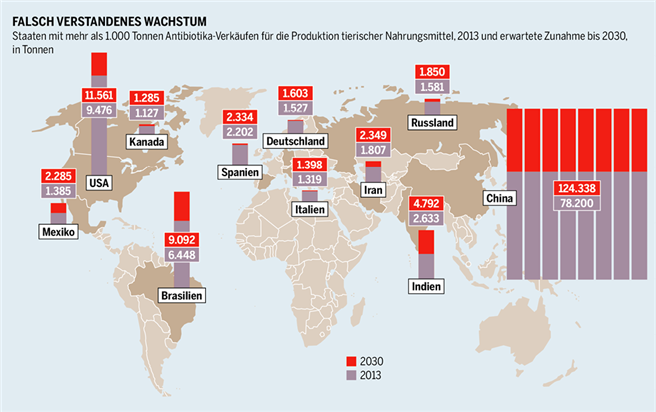

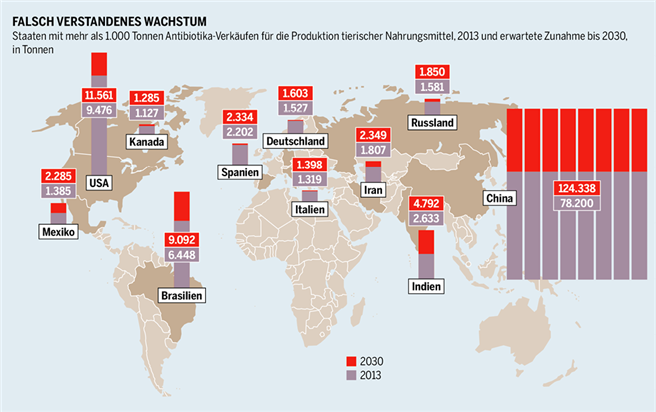

Derzeit werden weltweit 67.000 Tonnen Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt, etwa doppelt so viel wie bei Menschen. Neben einem zu laxen Umgang mit Antibiotika in der Humanmedizin beschreibt die WHO den massiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion als einen der wichtigsten Gründe für deren verringerte Wirksamkeit. Denn mit dem routinemäßigen Einsatz von Antibiotika steigt die Gefahr, dass Keime Resistenzen gegen die eingesetzten Medikamente entwickeln und diese damit ihre Wirksamkeit verlieren. Bei staatlichen Untersuchungen in Deutschland fanden sich auf 66 Prozent der Hähnchenfleisch- und auf 42,5 Prozent der Putenfleischproben in Supermärkten antibiotikaresistente Keime. Die Antibiotikaresistenzen treten besonders häufig in sehr großen Betrieben auf und seltener in ökologisch wirtschaftenden Betrieben.

Derzeit werden weltweit 67.000 Tonnen Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt, etwa doppelt so viel wie bei Menschen. Neben einem zu laxen Umgang mit Antibiotika in der Humanmedizin beschreibt die WHO den massiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion als einen der wichtigsten Gründe für deren verringerte Wirksamkeit. Denn mit dem routinemäßigen Einsatz von Antibiotika steigt die Gefahr, dass Keime Resistenzen gegen die eingesetzten Medikamente entwickeln und diese damit ihre Wirksamkeit verlieren. Bei staatlichen Untersuchungen in Deutschland fanden sich auf 66 Prozent der Hähnchenfleisch- und auf 42,5 Prozent der Putenfleischproben in Supermärkten antibiotikaresistente Keime. Die Antibiotikaresistenzen treten besonders häufig in sehr großen Betrieben auf und seltener in ökologisch wirtschaftenden Betrieben.

|

Wir haben es satt!

Forderungen an die Politik

|

Eine Frage der Konsequenz

Repräsentative Umfragen des BUND zeigen, dass viele Menschen unzufrieden sind mit der derzeitigen Tierproduktion. Anstatt politisch aber eine Produktion zu fördern, die den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger, unserer direkten Umwelt und den globalen Herausforderungen Rechnung trägt, setzt das Agrarministerium auf eine Exportoffensive. Fleisch, das hier nicht gegessen wird, soll vermehrt exportiert werden. Und der Wahnsinn funktioniert: Die Produktion von Schweinefleisch stieg von 3,7 Mio. Tonnen 1994 auf fast 5.6 Mio. Tonnen 2016. Der Export stieg laut Daten der EU-Kommission gegenüber 2015 um mehr als 27 Prozent und überwand erstmals die Millionenmarke. Bei Geflügel kann eine ähnliche Entwicklung beobachtet werden. Gleichzeitig aber sinken vielerorts die Produzentenpreise mit dem Resultat, dass immer weniger Geld bei den Bauern und Bäuerinnen landet.

Repräsentative Umfragen des BUND zeigen, dass viele Menschen unzufrieden sind mit der derzeitigen Tierproduktion. Anstatt politisch aber eine Produktion zu fördern, die den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger, unserer direkten Umwelt und den globalen Herausforderungen Rechnung trägt, setzt das Agrarministerium auf eine Exportoffensive. Fleisch, das hier nicht gegessen wird, soll vermehrt exportiert werden. Und der Wahnsinn funktioniert: Die Produktion von Schweinefleisch stieg von 3,7 Mio. Tonnen 1994 auf fast 5.6 Mio. Tonnen 2016. Der Export stieg laut Daten der EU-Kommission gegenüber 2015 um mehr als 27 Prozent und überwand erstmals die Millionenmarke. Bei Geflügel kann eine ähnliche Entwicklung beobachtet werden. Gleichzeitig aber sinken vielerorts die Produzentenpreise mit dem Resultat, dass immer weniger Geld bei den Bauern und Bäuerinnen landet.

Die Konsequenz ist, dass gerade die besonders großen, industriellen Tierhaltungen wachsen, während die kleinen und mittleren bäuerlichen Betriebe dem Preisdruck nicht standhalten können und aufgeben. Mehr als 90 Prozent der Bauernhöfe in weiten Teilen Deutschlands haben in den letzten Jahren die Haltung von Schweinen oder Geflügel aufgegeben. Allein in Niedersachsen sind es fast 14.000 Betriebe, die in der Schweinehaltung zwischen 2001 und 2015 das Handtuch geworfen haben; in Bayern gaben im gleichen Zeitraum 27.800 Betriebe die Schweinehaltung auf. Das sind mehr als 80 Prozent aller schweinehaltenden Betriebe in Bayern und mehr als 60 Prozent in Niedersachsen.

Eine Frage des Handelns

Da kaum politische Anreize zum Umbau der Tierhaltung kommen, suchen engagierte Akteure nach alternativen Möglichkeiten, um den Sektor nachhaltig zu gestalten. Konsumentinnen und Konsumenten verringern ihren Fleischkonsum, kaufen Bio-Fleisch oder Fleischersatzprodukte aus Soja, Lupine, Hafer oder Mandeln. Mensen und Großkantinen bieten regelmäßig vegetarische und vegane Gerichte an und reduzieren die Menge an Fleisch in ihrem Essensangebot. Spitzenköche verwerten wieder das ganze Tier. „From nose to tail" hat sich zu einer regelrechten Bewegung in der Kochszene entwickelt. Bauern und Bäuerinnen setzen auf artgerechte Haltung und alternative Vermarktungswege – vorbei an den großen Discountern. Dabei spielen Direktvermarktung ab Hof und neue Vermarktungskonzepte über das Internet eine wichtige Rolle, und auch der Bio-Fleischsektor boomt. All diese Alternativen bestehen und entstehen in kleinen Nischen. Sie sind extrem wichtig, um innovative Lösungen zu entwickeln und gesellschaftliche Diskurse anzukurbeln.

|

Initiativen und weitere Informationen

|

Inzwischen sind auch die Fleischwirtschaft, der Bauernverband und Vertreter und Vertreterinnen des Lebensmittel-Einzelhandels aktiv geworden und haben die „Initiative Tierwohl" (ITW) gegründet. Unternehmen führen pro Kilogramm Fleisch und Wurst 4 Cent an die Initiative ab. Dieses Geld geht in einen Fond. Die Bauern und Bäuerinnen wiederum können sich bei dem Fond der ITW bewerben, um Gelder für die Umgestaltung ihrer Tierhaltung zu beantragen. Grundsätzlich sind solche Initiativen in Richtung mehr Tierwohl begrüßenswert, doch da die Kriterien der Initiative sehr schwach formuliert sind, verändert sie kaum etwas am Status q uo. Und all diese Initiativen führen nicht daran vorbei, dass es einen grundlegenden Wandel in der Politik geben muss. Es bleibt deshalb spannend, ob die Politik der Untätigkeit fortsetzt wird oder ob der gesellschaftliche Druck einen ambitionierten Politikwechsel auslöst. Jedenfalls gibt es jede Menge politische Instrumente, die nur darauf warten, endlich eingesetzt zu werden.

Weitere Beiträge zu dem Thema "Tierische Geschäfte" finden Sie online hier oder in unserer aktuellen forum Ausgabe.

Christine Chemnitz leitet seit 2007 das Refereat für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich Böll Stiftung

Lifestyle | Essen & Trinken, 10.04.2018

Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 01/2018 - Digital in die Zukunft? Tierische Geschäfte! erschienen.

Save the Ocean

forum 02/2025 ist erschienen

- Regenerativ

- Coworkation

- Klimadiesel

- Kreislaufwirtschaft

Kaufen...

Abonnieren...

28

MAI

2025

MAI

2025

UPJ-Jahrestagung 2025 - Wirtschaft in Verantwortung!

Preisverleihung des Deutschen Preises für Unternehmensengagement am Vorabend

10785 Berlin

Preisverleihung des Deutschen Preises für Unternehmensengagement am Vorabend

10785 Berlin

02

JUN

2025

JUN

2025

1. Bayerischer Transformationskongress für die Automobil- und Zulieferindustrie

Die Zukunft der Automobilindustrie in Bayern

85049 Ingolstadt

Die Zukunft der Automobilindustrie in Bayern

85049 Ingolstadt

03

JUL

2025

JUL

2025

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Politik

Ohne moralische Werte verliert eine Gesellschaft den inneren Zusammenhalt

Ohne moralische Werte verliert eine Gesellschaft den inneren ZusammenhaltChristoph Quarch analysiert die Streichung von Diversität und Geschlechtergerechtigkeit bei SAP