Energie ohne Reue

Kommt der CO2-freie Wasserstoff aus Methan?

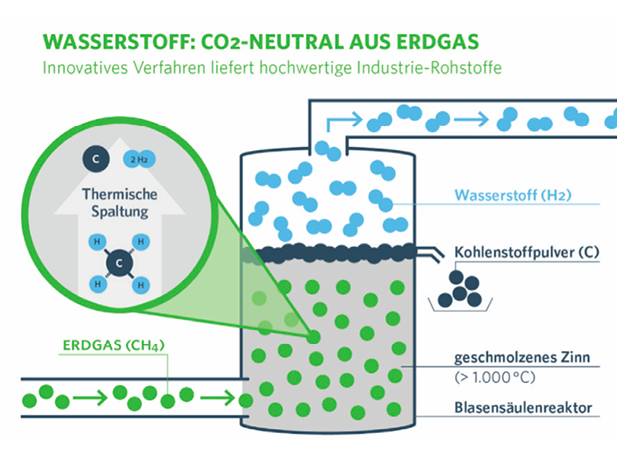

Wasserstoff (H2) wird als der Schlüsseltreibstoff der Energiewende ohne Schadstoffe diskutiert. Gegenwärtig ist seine Herstellung jedoch weitgehend an fossile Methan-Prozesse gebunden und setzt dabei große Mengen an CO2 frei. Eine neuartige Pyrolyse soll zukünftig das eingesetzte Methan direkt in H2 und Kohlenstoff zerlegen und damit den CO2-Ausstoß verhindern.

Über 60 Prozent des Wasserstoffs werden heute aus Erdgas gewonnen. Dabei werden hohe Mengen an CO2 freigesetzt. Der Anteil der Elektrolyse liegt noch unter 10 Prozent. Grund genug, der CO2-freien Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. © Nord Stream 2, Axel Schmidt

Über 60 Prozent des Wasserstoffs werden heute aus Erdgas gewonnen. Dabei werden hohe Mengen an CO2 freigesetzt. Der Anteil der Elektrolyse liegt noch unter 10 Prozent. Grund genug, der CO2-freien Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. © Nord Stream 2, Axel SchmidtUm Wasserstoff in den dafür nötigen Mengen zu gewinnen, gibt es bisher ein Standardverfahren, genannt Erdgas Dampfreformierung, bei dem aus Methan mit Hilfe von Wasserdampf und Hitze CO2 und H2 entstehen. Damit beginnt die schmutzige Seite der Wasserstoff-Revolution, denn CO2 ist ein Verursacher des Klimawandels. Neue und verbesserte Formen der Wasserstoffproduktion sind deshalb dringend gefragt.

Verwandlung von Erdgas in „grünen Wasserstoff"

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und das Potsdamer „Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)" haben zusammen eine alte Technologie in einem neuen Verfahren perfektioniert, bei dem Erdgas bzw. Methan thermisch direkt in seine Bestandteile zerlegt wird. In diesem Pyrolyseprozess fallen reiner Kohlenstoff und der benötigte Wasserstoff als einzige Endprodukte an. Mit beiden Substanzen kann weitergearbeitet werden. Diese Erfindung ist für die „Deutsche Gaswirtschaft Gesellschaft" so zukunftsweisend, dass sie den „Innovationspreis für Forschung und Entwicklung 2018" an die beiden Institute verlieh. Ein Grund mehr, das Thema näher zu betrachten.

Wofür wird Wasserstoff gebraucht?

Aus H2 werden verschiedene chemische Verbindungen synthetisiert, die unsere moderne Gesellschaft – allen voran die grüne Revolution – erst ermöglichten. Die Düngemittel für unsere Landwirtschaft verschlingen den größten Anteil des hergestellten Wasserstoffs. Aus Luftstickstoff und Wasserstoff wird der Düngemittelbestandteil Ammoniak produziert (Haber-Bosch-Ammoniaksynthese), eine Erfindung, die vor mehr als 120 Jahren die moderne Landwirtschaft ermöglichte und den Hunger der Weltbevölkerung bekämpfte. Aber auch zur Veredelung von anderen Kohlenwasserstoffverbindungen, zum cracken von (langkettigem) Schweröl, bis hin zur Härtung von Pflanzenölen zu streichzarter Margarine wird Wasserstoff eingesetzt.

Außerdem ist es die hohe Energiedichte des Wasserstoffs, die dreifach höher ist als beim Benzin, die ihn besonders für Mobilitätsanwendungen interessant macht. Als Raketentreibstoff zur Beförderung von Satelliten und immer häufiger auch als Energieträger für Fahrzeuge wie Bus, Bahn oder Auto. Dabei kann das Gas in einem Verbrennungsmotor als Treibstoff genutzt werden, in dem es ähnlich wie Benzin oder Diesel Wärme und mechanische Energie erzeugt oder in einer Brennstoffzelle elektrische Energie für den Antrieb von Elektromotoren erzeugen.

Wie entsteht Wasserstoff?

Aus der Schule wird sich noch jeder an den Knallgasversuch erinnern. Der dafür benötigte Wasserstoff wird aus Wasser „elektrolytisch" mit elektrischem Gleichstrom zerlegt, wobei an einer Elektrode O2 und an der anderen H2 entsteht. Diese Methode ist mit Sicherheit die direkteste und mit keinerlei lokalen Schadstoffen behaftete Erzeugungsart. Doch die dafür nötige elektrische Energie ist bisher vergleichsweise zu teuer, um sie in Wasserstoff zu verwandeln und je nach Art der Erzeugung mit Kohle, Gas oder Atom mit entsprechenden Emissionen oder Risiken verbunden.

Werden jedoch die gewaltigen Elektrizitätsüberschüsse aus nicht direkt regelbaren regenerativen Energien eingesetzt, wendet sich die Bilanz wiederum auf die positive Seite. Denn anstatt bei Stromüberschuss die Wind- und Solarkraftwerke abzuregeln, kann der Strom für die Herstellung von Wasserstoff eingesetzt und damit „gelagert" werden. Doch es gibt noch einen weiteren Weg, der die Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff attraktiv für den Klimaschutz macht. Laut einer Studie der internationalen Beratungsfirma Pöyry könnte die eingangs vorgestellte Methanpyrolyse den Ausbau von Erneuerbaren fördern und zugleich eine Dekarbonisierung mit emissionsfreiem Wasserstoff begünstigen.

Erdgas als Wasserstofflieferant Nummer 1

Doch wozu das Erdgas? Methan (CH4) als Hauptbestandteil von Erdgas hat einen besonders hohen Wasserstoffanteil, der einfach abzuspalten ist. Deshalb ist Erdgas mit 68 Prozent (neben 16 Prozent Erdöl, 11 Prozent Kohle und 5 Prozent Strom) schon gegenwärtig die Hauptgrundlage der Wasserstoffproduktion. Eine relativ einfach zu erzeugende Basisreaktion wandelt Methan und Wasserdampf CH4 + 2H2O <-> 4H2 + CO2 in Wasserstoff und CO2, doch bei dieser eingangs bereits erwähnten „Dampfreformierung" (in der andern Richtung „Methanisierung") entsteht exakt genauso viel CO2 wie bei der direkten Verbrennung von Methan (CH4+2O2 <-> CO2+2H2O, also 1:1). Da alle Prozessschritte dieser Art der Wasserstofferzeugung (zuzüglich Gasreinigung und Handhabung) mit stofflichen bzw. energetischen Verlusten behaftet sind, ist sowohl die CO2-, also auch die Energiegesamtbilanz der Gasreformierung schlechter als die direkte Verbrennung von Methan. Die Erzeugung und energetische Verwertung von H2 aus Erdgas im Verfahren der sogenannten Reformierung ist somit insbesondere bei Mobilitätsanwendungen oder thermischer Nutzung kein wirklicher Beitrag zum Klimaschutz.

Industrielle Reaktortypen für die Erdgaspyrolyse

Bei der thermischen Erdgasspaltung durch Pyrolyse erfolgt eine Trennung in Wasserstoff und reinen Kohlenstoff. Dieser kann für industrielle Anwendungen eingesetzt werden. © Gazprom

Bei der thermischen Erdgasspaltung durch Pyrolyse erfolgt eine Trennung in Wasserstoff und reinen Kohlenstoff. Dieser kann für industrielle Anwendungen eingesetzt werden. © GazpromDer Vorteil: Bei diesem Verfahren wird kein CO2 freigesetzt und der anfallende Kohlenstoff stellt sich als wertvoller industrieller Rohstoff dar. Im Flüssigmetalllabor am KIT lief der Test-Reaktor bei Temperaturen von rund 1.200 °C im zweiwöchigen Dauerbetrieb und erzeugte Wasserstoff mit einer Umwandlungsrate von bis zu 78 Prozent. Dies war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung im industriellen Maßstab. Der energetische Brennwert des H2 ist zwar nur etwa ein Drittel des zuvor eingesetzten Methans – der Rest steckt im Kohlenstoffbrennwert – der verbleibende Kohlenstoff kann indes weiter verwertet werden. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, warum nach Angaben der Nachrichtenagentur bloomberg Unternehmen, wie die PAO Gasprom oder BASF auf die Weiterentwicklung der Methanpyrolyse setzen.

Wirtschaftlichkeit abhängig von Skaleneffekten und C02-Preis

Die Wirtschaftlichkeit bzw. das Marktpotenzial der Technologie unterliegt noch zahlreichen Unwägbarkeiten wie fluktuierenden Preisen für Gas und CO2. Schon bei einem CO2-Emissionspreis (Zertifikat oder Steuer) von 50 Euro pro Tonne könnte die Methanpyrolyse im Vergleich zu anderen Verfahren wettbewerbsfähig produzieren, denn für beide Endprodukte gibt es beträchtliche Marktpotenziale:

- Wasserstoff für die Nutzung in Brennstoffzellen, zur Stromerzeugung, in wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen sowie als Rohstoff für industrielle Anwendungen und die Produktion von Ammoniak

- elementarer Kohlenstoff u.a. für die Produktion von Stahl, als Leiter für Batterien und für zahlreiche andere Anwendungen von Carbonfasern bis hin zu Schmierstoffen und Farben

Derzeit stammen 70 Prozent des weltweit produzierten, hochwertigen elementaren Kohlenstoffs aus China. Europa verbraucht rund zehn Prozent des Gesamtaufkommens, steuert aber lediglich ein Prozent zur Herstellung bei. Also gibt es speziell in Europa ein großes Potenzial für diesen Rohstoff, der bei der Methanpyrolyse anfällt.

Integration in das Energiesystem Schritt für Schritt

Für umweltfreundlich erzeugten Wasserstoff ergeben sich eine Vielzahl von Ansätzen zur Integration in unser Energiesystem. Eine Möglichkeit besteht darin, ein CO2-armes Energieprodukt „Hythan" – eine Mischung aus Erdgas und Wasserstoff – zu etablieren, um die EU-Klimaziele 2030 leichter zu erreichen. Die Erdgaswirtschaft geht hier bereits voran und setzt Wasserstoff-Methan-Gemische für den Betrieb von Kompressoren beim Gastransport ein. Dies reduziert die hieraus resultierenden CO2-Emissionen – ersten Analysen zufolge – um rund 30 Prozent. Neuartige Verbrennungsmotoren für den Mobilitätssektor, die ebenfalls den Einsatz von Methan-Wasserstoff-Gemischen als Kraftstoff zulassen, reduzieren den CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Motoren um 15 bis 20 Prozent. Gleichzeitig geht der Verbrauch um rund 20 Prozent zurück.

Positiv: Praxistest zur Erdgas-Pyrolyse am Karlsruher Institut für Technologie. © Karlsruhe Institut für Technologie (KIT)

Positiv: Praxistest zur Erdgas-Pyrolyse am Karlsruher Institut für Technologie. © Karlsruhe Institut für Technologie (KIT)Fazit

Unter dem Strich ist die Technologie der Methanpyrolyse für eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks der Wasserstoffproduktion ein sehr vielversprechender Ansatz. In der chemischen Industrie könnte sie in absehbarer Zeit riesige Mengen CO2 einsparen. Eine wirksam hohe CO2-Bepreisung (egal ob Emissionszertifikate oder Steuer) ist jedoch die ökonomische Grundvoraussetzung für eine beschleunigte Entwicklung dieser und weiterer dringend benötigter Schlüsseltechnologien. Nur dann erreichen wir eine schnellere Transformation unserer Energie- und Transportsysteme in Richtung Nachhaltigkeit.

Dr. Alexander Gusev war am oben genannten Forschungsprojekt als Mitarbeiter des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), Potsdam beteiligt.

Dr. Jörg Walter und Stefan Huber sind beratende Experten und Autoren von forum Nachhaltig Wirtschaften.

Technik | Energie, 01.09.2019

Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 03/2019 - Social Business beseitigt Plastik-Müll und schafft neue Jobs erschienen.

Save the Ocean

forum 02/2025 ist erschienen

- Regenerativ

- Coworkation

- Klimadiesel

- Kreislaufwirtschaft

Kaufen...

Abonnieren...

07

MAI

2025

MAI

2025

MakerCamp Genossenschaften 2025

Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft

65189 Wiesbaden

Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft

65189 Wiesbaden

08

MAI

2025

MAI

2025

Die intelligente Transformation: ESG + KI = Zukunftssicherung

Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen

Webinar

Wer Nachhaltigkeit ohne KI umsetzt, verpasst entscheidende Chancen

Webinar

14

MAI

2025

MAI

2025

Klimaschutz im peruanischen Regenwald

Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven

80802 München, Seidlvilla

Delegierte der Asháninka teilen ihre Perspektiven

80802 München, Seidlvilla

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Naturschutz

Mika erzählt uns auch davon, dass diese Natur bedroht ist

Mika erzählt uns auch davon, dass diese Natur bedroht istChristoph Quarch empfindet beim Anblick des Eisbärenbabys im Karlsruher Zoo Demut