Die Korallenbleiche schlägt zu

Riffe unter Klimastress

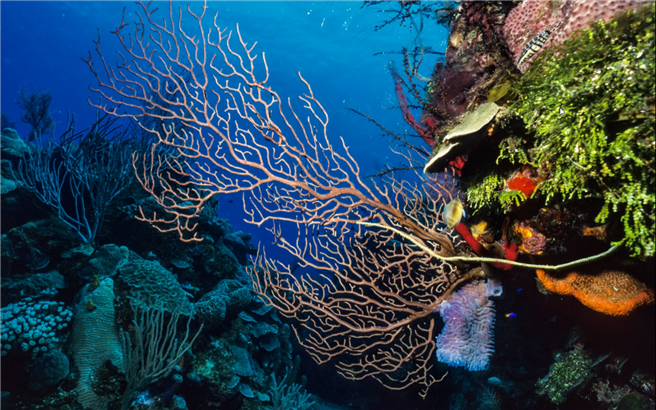

25 Prozent aller mariner Fischarten leben in Korallenriffen. Auch wenn Korallen gebleicht sind - wie hier in Neukaledonien - trifft man noch Fische an. Aber wie lange noch? Foto: XL Catlin Seaview Survey

25 Prozent aller mariner Fischarten leben in Korallenriffen. Auch wenn Korallen gebleicht sind - wie hier in Neukaledonien - trifft man noch Fische an. Aber wie lange noch? Foto: XL Catlin Seaview SurveyWissenschaftler sind schockiert – sowohl die CO2 Konzentration als auch die mittlere globale Temperatur steigen schneller als erwartet. Dadurch erhöhen sich die Meerestemperaturen, worunter ganz besonders die Korallen leiden – und mit Ihnen ein Viertel aller marinen Lebewesen und Millionen von Menschen.

Sie zählen weltweit zu den faszinierendsten Ökosystemen: Tropische Korallenriffe. Alljährlich besuchen Millionen Touristen diese sich in leuchtenden Farben präsentierenden Naturwunder. Allein das zum Weltnaturerbe der UNESCO erklärte „Great Barrier Reef" an der australischen Ostküste erwirtschaftet Tourismus-Einnahmen von etwa 6 Milliarden australischer Dollar pro Jahr und generiert fast 70.000 Jobs. Das sind 90% der gesamten Wirtschaftsleistung in der Region des - mit einer Gesamtfläche von 347.800 km² - größten zusammenhängenden Korallenriffs der Erde. UNEP schätzt, dass weltweit etwa 275 Millionen Menschen wirtschaftlich (Tourismus, Fischerei) von Korallenriffen abhängig sind.

Riffe in Gefahr

Tropische Korallenriffe spielen für das Leben im Meer eine entscheidende Rolle. Obwohl sie insgesamt weniger als 0,2 Prozent des Meeresbodens bedecken, bieten sie Lebensraum für ein Viertel aller Fische und anderer Tierarten. Damit sind sie unabdingbar für die Aufrechterhaltung einer großen Artenvielfalt (Biodiversität). Die Riffe aber sind in Gefahr. Weltweit werden bereits jetzt gravierende Schäden an tropischen Korallenriffen beobachtet. So ist in den letzten 30 Jahren deren Fläche um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Die Verschmutzung der Meere durch toxische Abwässer, der Eintrag nährstoffreicher Sedimente aus überdüngten Böden, ein exzessiver Tauchtourismus und die Nutzung von Grundschleppnetzen bei der Tiefseefischerei machen dem empfindlichen Ökosystem zu schaffen. Die größte Gefahr aber ist der jährliche Ausstoß von derzeit nahezu 36 Gigatonnen Kohlendioxid, der vor allem durch Verbrennung fossiler Energieträger und die Zementproduktion verursacht wird. Dabei wirken insbesondere zwei Stressoren: der kontinuierliche Anstieg der Wassertemperaturen und die Ozeanversauerung.

Was sind Korallen?

Korallen sind festsitzende, zentimetergroße, polypenartige und koloniebildende Nesseltiere, die als Weich- oder Steinkorallen besonders in tropischen Gewässern vorkommen. Neben den tropischen Arten gibt es Kaltwasserkorallen, die meist die Kontinentalhänge der Tiefsee besiedeln. Steinkorallen entwickeln ein Skelett aus Kalk, das sie aus der Synthese von im Wasser gelösten Kalzium- und Carbonat-Ionen aufbauen. Damit tragen sie fundamental zur Riffbildung bei. Sie ernähren sich vor allem von winzigem Plankton und anderen organischen Partikeln, welches sie mit ihren Tentakeln einfangen. Die tropischen, in den oberen lichtdurchfluteten Wasserschichten des Ozeans lebenden, Arten weisen eine Besonderheit auf: Sie bilden eine symbiotische Einheit mit sogenannten Zooxanthellen, meist einzelligen Dinoflagellaten. Diese in den Korallenpolypen angesiedelten Lebewesen produzieren über Photosynthese Nährstoffe und Sauerstoff, mit denen der Korallenpolyp zusätzlich versorgt wird. Gleichzeitig verleihen die Zooxanthellen ihm seine oft leuchtende Farbe.

Korallen erhalten ihre Farbe von Zooxanthellen. Wenn die Korallen sie abstoßen geht ihnen dadurch nicht nur die farbe verloren, sondern auch wichtige Nahrungsstoffe. Foto: Konrad Wothe

Korallen erhalten ihre Farbe von Zooxanthellen. Wenn die Korallen sie abstoßen geht ihnen dadurch nicht nur die farbe verloren, sondern auch wichtige Nahrungsstoffe. Foto: Konrad WotheHitzestress bewirkt Korallenbleiche

In den letzten Jahrzehnten ereigneten sich immer öfter Korallenbleichen, die häufig mit dem Wetterphänomen „El Nino" korrelierten – einer alle drei bis zehn Jahre wiederkehrenden sporadischen Erwärmung des äquatorialen Ostpazifik mit globaler Auswirkung. Erhöht sich in den Sommermonaten die Wassertemperatur um 0.8 bis 1 Grad Celsius über die langjährige mittlere Höchsttemperatur, so geraten die Zooxanthellen unter Stress und produzieren für den Korallenpolypen toxische Substanzen. Als Reaktion darauf werden sie abgestoßen und die Korallenpolypen verlieren ihre Farbe: Es kommt zur Korallenbleiche. Einige Arten können sich bei Ausbleiben von weiterem Hitzestress nach einigen Jahren erholen, andere sterben unwiderruflich ab.

Seit Beginn der weltweiten Temperaturaufzeichnungen gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts ist die globale Durchschnittstemperatur um knapp ein Grad Celsius gestiegen. Die Meerestemperatur hat sich in der gleichen Zeit um etwa 0,5 Grad Celsius erhöht - bis zu einer Tiefe von 100 Metern. Extremwetterphänomene wie El Nino führen unausweichlich zur Korallenbleiche, da sie in einigen Gebieten mit einer zusätzlichen Erhöhung der Wassertemperatur von mehreren Grad Celsius einhergehen können. So führte der Super El Nino in den Jahren 1997/98 zum Absterben von rund 16 Prozent aller Korallenstöcke. Doch der El Nino von 2015/16 übertrumpft alles bisher Dagewesene: Es wird erwartet, dass bis Ende 2016 etwa 38 Prozent aller tropischen Korallenriffe zerstört sein werden. Am schlimmsten sind die Schäden, die das Great Barrier Reef davongetragen hat. Einer australischen Studie zufolge sind mehr als 90 Prozent des Riffs von einer mehr oder minder starken Bleiche betroffen.

Versauerung verhindert Skelettbildung

Zum Hitzestress kommt aber noch etwas hinzu: Die steigende Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre versauert die Ozeane, denn ein Teil des Kohlendioxids wird im Ozean gelöst. Das senkt den pH Wert des Wassers und verringert die Konzentration von Carbonat-Ionen. Dadurch können Korallen weniger Kalk zur Skelettbildung binden. Dieser zusätzliche Stressfaktor lässt Korallen noch empfindlicher auf Umweltveränderungen, insbesondere Temperaturschwankungen, reagieren.

Ambitionierter Klimaschutz ist einzige Rettung

Aktuelle Berechnungen weisen darauf hin, dass selbst wenn wir die globale Temperaturerhöhung in diesem Jahrhundert auf zwei Grad Celsius beschränken könnten, sämtliche Korallenriffe dem Untergang geweiht wären. Lässt man eine geringere globale Erwärmung von maximal 1,5 Grad Celsius zu, wie dies 2015 auf der Klimakonferenz in Paris (COP21) vereinbart worden ist, würden ebenfalls nur 5 bis 10 Prozent der derzeitigen Korallenriffe überleben. Denn tropische Korallenriffe reagieren mit seismographischer Empfindlichkeit auf den Klimawandel. Globale Erwärmung und Ozeanversauerung könnten diese Ökosysteme dauerhaft auslöschen. Nur eine ambitionierte Reduktion des Ausstoßes anthropogener Treibhausgase bei einer Beschränkung der globalen Erwärmung von unter etwa 1,2 (1,1 bis 1,4) Grad Celsius könnte zumindest 50 Prozent der Riffe retten.

Die Vereinbarungen vom Pariser Klimagipfel 2015 (COP21) zeigen uns eine Möglichkeit, die Korallenriffe auf unserem Planeten auch für künftige Generationen zu bewahren. Eine sofortige und drastische Reduktion der Netto CO2 Emissionen bis auf Null im Jahre 2050 könnte die maximale Erderwärmung auf unter 1,5 Grad begrenzen - und damit die allerschlimmsten Folgen des menschengemachten Klimawandels auf die Ökosysteme dieser Erde verhindern. Jetzt ist es an Politik und Wirtschaft, die Umsetzung dieser Ziele als eine der größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu meistern; und an jedem Einzelnen, diese Umstellung zu fordern und zu unterstützen.

Literaturhinweise

- www.gbrmpa.gov.au

- www.environment.gov.au

- NABU

- coralreef.noaa.gov

- Normile, D. 2016. Science

- Van Hooidonk, R. und Koautoren. 2013. Nature Climate Change

- Caldeira, K. 2013. Nature Climate Change.

- Frieler, K. und Koautoren.2013. Nature Climate Change

- Hofmann M. & H. J. Schellnhuber. 2010. Energy and Environmental Science (RSC).

Dr. Matthias Hofmann...

...arbeitet seit 2000 als Physiker und Erdsystem-Modellierer am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der globale Kohlenstoffkreislauf und die Untersuchung der Folgen der Versauerung der Meere gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten.

Umwelt | Klima, 27.06.2016

Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 03/2016 - Zukunft der Arbeit erschienen.

Save the Ocean

forum 02/2025 ist erschienen

- Regenerativ

- Coworkation

- Klimadiesel

- Kreislaufwirtschaft

Kaufen...

Abonnieren...

30

APR

2025

APR

2025

Franz Alt: Die Solare Weltrevolution - Aufbruch in eine neue Menschheitsepoche

In der Reihe "Mein Klima… in München"

80331 München und online

In der Reihe "Mein Klima… in München"

80331 München und online

07

MAI

2025

MAI

2025

MakerCamp Genossenschaften 2025

Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft

65189 Wiesbaden

Genossenschaftliche Lösungen in Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft

65189 Wiesbaden

21

MAI

2025

MAI

2025

LVR-Kulturkonferenz 2025: Kultur. Nachhaltig. Wirtschaften.

Welchen Beitrag leistet Kultur zum wirtschaftlichen Wachstum?

47805 Krefeld

Welchen Beitrag leistet Kultur zum wirtschaftlichen Wachstum?

47805 Krefeld

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Politik

"Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."

"Wir brauchen Menschen, die vom Geist Europas beseelt sind und ihn allen Widrigkeiten zum Trotz zur Geltung bringen wollen."Christoph Quarch überlegt, was wir den tyrannischen Ambitionen des globalen Trumpismus und des hiesigen Rechtspopulismus entgegensetzen können